Das Spiel von Seele und Körper

(Rappresentazione di anima e di corpo)

Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot

Besuchte Vorstellung: 30. Juni 13

Zum Abschluss einer vielseitigen Saison an der Oper Frankfurt, die mit dem Gewinn bei den „International Opera Awards“ in der Kategorie „Opera Company“ jüngst in London gekrönt wurde, ging es für die letzte Produktion zurück zu den Anfängen der Oper. Gewissermaßen sogar noch davor. Denn zu Lebzeiten von Emilio de‘ Cavalieri (1550 – 1602) gab es die Gattung Oper in der heutigen Form noch gar nicht. Opernexpertin und Regisseurin Sandra Leupold spricht bezüglich „Das Spiel von Seele und Körper“ dann auch vom „ersten für die Nachwelt greifbaren Ergebnis jener Bemühungen um ein vollständig in Musik gesetztes Drama“. Dabei erwies sich Emilio de‘ Cavalieri als ein Pionier seiner Zeit, die Musik des spätmittelalterlichen Mysterienspiels weist durchaus auf das zukünftige Musiktheater hin.

Eine geschlossene Handlung gibt es nicht, wie auch keine Rollen nach heutigem Verständnis. Dafür eine Vielzahl allegorischer Figuren, die um die Grundfrage streiten, wo das bessere Leben sei: im Himmel oder auf Erden? Da das Werk als Propagandawerk entstanden ist, ist die Antwort natürlich klar: im Himmel.

„Das Spiel von Körper und Seele“ wird selten aufgeführt (letztes Jahr sorgte eine Inszenierung der Deutschen Oper Berlin mit René Jacobs für Aufsehen). Was die Frankfurter Aufführung zusätzlich bemerkenswert macht ist, dass dieses Werk mit moderner Musik kombiniert wird. Als Auftragsarbeit für die Oper Frankfurt komponierte Klaus Lang sein Werk „fulgur harmoniae“. Was übersetzt so viel heißt wie Blitz und Harmonie (also einen gewissen Gegensatz ausdrückt). Die neue Musik wird in drei circa zehnminütigen Teilen vor jedem Akt und dann noch in einem circa fünf-minütigen Teil zum Ende gespielt. Sie erfordert „offene Ohren“. Musik ist für Lang, wie im Programmheft dargelegt wird, „keine Sprache, die der Kommunikation außermusikalischer Inhalte dient, sie ist ein freies, für sich stehendes akustisches Objekt”. Der Klang von Musik soll vom Zuhörer erforscht werden. Sie brodelt, zittert, wirkt nervös und ungeduldig und strömt gleichzeitig eine gewisse Ruhe aus.

Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot

oben Statisterie, Piacere / das Vergnügen (Vasily Khoroshev), Statisterie, Vita mondana / das irdische Leben (Maren Favela) und Mondo / die Welt; sitzend (Vuyani Mlinde), sowie unten Consiglio / der gute Rat (Sebastian Geyer), in weißer Kleidung Corpo / der Körper (Julian Prégardien) und Anima / die Seele (Kateryna Kasper) umringt vom Ensemble Barock vokal der Hochschule für Musik Mainz (mit Hüten), Intelletto / der Geist (Francisco Brito)

© Barbara Aumüller ~ szenenfoto.de

Neben den 15 vor dem Publikum hübsch aufgereiht sitzenden Musiker des Orchestre Atlante sind Mitglieder des Frankfurter Opern- und Museumorchesters hinter mit Gazevorhängen bespannten Seitenbühnen im Einsatz. So bekommt Langs Musik eine weitere räumliche Ebene.

Die drei Ebenen Himmel, Erde, Hölle werden hier abstrakt dargestellt. Als Bühne dient der Publikumsaal wie auch die eigentliche Bühnenfläche, die diesmal fast als vertikale Fläche genutzt wird. Sie besteht aus einer schäbigen riesigen Leinwand (braune Flecken lassen einen Wasserschaden vermuten), als Andeutung der Brüchigkeit allen Daseins. Dabei wird sie sowohl für einzelne Szenen geöffnet, dann stehen einzelne Protagonisten wie in einem Steckkasten gefangen mittendrin oder erscheinen als Schattenspieler. Gleichzeitig dient während der Musik von Klaus Lang gespielt wird eine breite, schlitzförmige Öffnung auch als Projektionsfläche für sich nur sehr langsam verändernde Schattierungen.

Der Übergang vom „Himmel“ zur Erde ist rutschig, wer nicht aufpasst, landet direkt in der Hölle (einem Graben hinter der Orchesterabgrenzung).

Zu diesen stimmigen Bildern passen auch die schlicht gehaltenen Kostüme wunderbar, da sie Abstraktes wie Gegenständliches harmonisch verbinden (Raum, Kostüme und Videokonzept: Claudia Doderer).

Regisseur Hendrik Müller setzt das Spiel abwechslungsreich und bildstark um, sodass die pausenlose, knapp zweistündig Aufführung von Anfang bis Ende fesselt.

Von der musikalischen Seite werden durchaus Erinnerungen an Oratorien wach, mehr als an Opern. Das Orchestre Atlante unter der Leitung von Michael Form entfacht einen harmonischen barocken Klang. Gesanglich ragt Kateryna Kasper als Anima (die Seele) heraus. Sie betörend mit ihrer wunderbar gut fokussierten Stimme und einem engelsgleichen Klang. Dabei ist sie noch Mitglied des Opernstudios Frankfurt, ebenso wie Maren Favela (die glückliche Seele/das irdische Leben) und Francisco Brito (der Geist/Begleiter von Vergnügen). Julian Prégardien strahlt als der Körper und Barbara Zechmeister beglückt als Schutzengel und Echo. Mit bewegungsreich und mit überragender Freude gibt sich das von Christian Rohrbach sorgsam einstudierte Ensemble Barock vokal der Hochschule für Musik Mainz als das Volk.

Tosender Applaus für die optisch wie musikalisch gelungene Verbindung von Altem und Neuem!

Markus Gründig, Juli 13

Die sizilianische Vesper

(Les vêpres siciliennes)

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 19. Juni 13

Unter dem Titel Oper FINALE steht an der Oper Frankfurt seit der Spielzeit 2007/08 die jeweils letzte Premiere im Opernhaus im Zeichen besonderer Spielplangestaltung. Nachdem sich damit bereits Ludwig van Beethovens „Fidelio“ (2008), Hans Pfitzners „Palestrina“ (2009), Hector Berlioz’ „Fausts Verdammnis“ (2010), Aulis Sallinens „Kullervo“ (2011) und Igor Strawinskys „The Rake’s Progress“ (2012) im Mittelpunkt der FINALE-Reihe präsentierten, bildet 2013 Giuseppe Verdis Oper „Die sizilianische Vesper“ (Les vêpres siciliennes) den thematischen Ausgangspunkt für ein umfangreiches Begleitprogramm zum Saisonende.

„Die sizilianische Vesper“ komponierte Verdi nach den Erfolgswerken „Rigoletto“, „Trovatore“ und „Traviata“ als Auftragswerk für die Pariser Oper. Hierbei musste er manche Zugeständnisse an die Gewohnheiten und den Geschmack des Pariser Publikums machen, die bei einer „Grand Opéra“ nicht nur ein Sujet erwartete, das sowohl historisch wie mit aktuellen Bezügen aufwartete, sondern beispielsweise auch mit Ballettmusik. Und schon die knapp 10-minütige Ouvertüre verströmt französisches Kolorit. Sie spricht zwar unverkennbar Verdis Tonsprache und bietet große Chornummern, dennoch klingt auch schon die typische fröhliche französische Ballettmusik an, die in ihrer späteren Entwicklung zum CanCan führte.

Oper Frankfurt

Henri, ein junger Sizilianer (links mit dem Rücken zum Publikum: Alfred Kim), Guy de Montfort (in weißem Dinnerjackett: Quinn Kelsey), Jean Procida (Arzt aus Sizilien; sitzend in braunem Anzug: Raymond Aceto) sowie Ensemble

© Thilo Beu

Von französischem Kolorit ist allerdings in der Inszenierung von Jens-Daniel Herzog, der Intendant der Oper Dortmund ist und der in der Saison 2008/2009 mit der Inszenierung von Wagners „Lohengrin“ sein Debüt an der Oper Frankfurt gab, nichts zu sehen (abgesehen von einer französischen Nationalfahne, die einmal kurz von Henri in den Händen gehalten wird), ebenso wenig von italienischer bzw. sizilianischer Atmosphäre. Das Thema Freiheitskampf zwischen dem besetzten Sizilien und Frankreich hat Herzog geschickt in die Neuzeit übertragen. Er lässt die Geschichte in Zeiten der 68er-Proteste in Deutschland spielen. Die Bühne von Mathis Neidhardt beherrscht ein typisches Bürogebäude aus dieser Zeit. Das vierstöckige Gebäude steht auf einer Drehbühne und hat viele mit Jalousien verschlossene Fenster. Die Fassade des Erdgeschosses ist mit schwarzen Marmorplatten verkleidet, die doppelflügelige Eingangstür schimmert golden. Dieser moderne Gouverneurspalast könnte auch ein Bankgebäude oder der Sitz eines Geheimdienstes sein, so undurchsichtig erscheint es zunächst. Umrahmt ist es von Dunkelheit, die Szenerie ist schwarz gehalten, Licht kommt fast nur von zwei Straßenlaternen. Der Mord an Hélènes Bruder Frédéric wird zu Beginn gezeigt: Er wird mit einem lauten Pistolenschuss niedergestreckt. Am Unglücksort legen Passanten Bilder und Blumen ab und stellen Grablichter auf, zusätzlich erinnern Porträts an ihn. Heller wird es im dritten Akt, wenn sich das Gebäude so weit dreht, dass nun die Innenseite sichtbar wird. Hier ist alles hell und freundlich (Licht: Olaf Winter), an der Empore hängen Partygirlanden und Luftschlangen. Es ist das Reich des machtbesessenen Montfort, dessen Übermacht zeigt sich dem verängstigten Henri, wenn beim großen Ball plötzlich alle Gäste Masken mit dem Bild des verhassten Vaters tragen. Herzog vermeidet zu Plakatives, dies ist ohnehin mitunter schon in Verdis Musik enthalten.

Glänzend ist die Besetzung, die mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu genießen ist. Denn leider ist diese Oper auch die letzte Produktion, an denen Alfred Kim und Elizabeth van de Heever beteiligt sind. Beide verlassen zum Saisonende das Ensemble der Oper Frankfurt. Alfred ist die zentrale Figur dieser Oper. Alfred Kim gibt ihm eine jugendliche Attitüde, demonstriert mit Leidenschaft seinen strahlkräftigen Tenor. Elizabeth van de Heever ist Herzogin Hélène, seine Geliebte. Als Freiheitskämpferin trägt sie eine schlichte schwarze Hose und einen ebensolchen Pullover. Im finalen fünften Akt strahlt sie dann in einem weißen Hochzeitskleid. Innigkeit, Herzenswärme und Stärke vermittelt sie spielerisch wie vokal hervorragend.

Zu den mit „lachenden Augen“ zu betrachtenden Sängern zählen auch die beiden Gäste Quinn Kelsey und Jonathan Beyer, die ihr Debüt an der Oper Frankfurt geben. Beides sind noble Mannsbilder, deren imposantes Äußeres auch von ihren Stimmen getragen wird. Der hawaiianische Bariton Quinn Kelsey erinnert in seinem weißen Jackett als französischer Gouverneur Guy de Montfort an JR Ewing aus der Fernsehserie Dallas. Er überzeugt mit großer szenischer und vokaler Präsenz. Was auch auf den amerikanischen Bass Jonathan Beyer zutrifft, der dem sizilianischen Arzt Jean Procida viel Größe verleiht. Dazu gibt es ein spielfreudiges Ensemble, mit Bálint Szabó als Sire de Béthune, Jonathan Beyer als Graf von Vaudemont, Nina Tarandek als Ninetta, Hans-Jürgen Lazar als Danieli, Michael McCown als Mainfroid, Simon Bode als Thibault und Iurii Samoilov vom Opernstudio als Robert.

Eine große Rolle hat bei dieser Verdi-Oper natürlich auch der von Matthias Köhler einstudierte Chor, der sich schauspielerisch souverän als Demonstranten- und Partygesellschaft, als französische Soldaten und sizilianische Landleute einbringt. Bei der Feier im wo? tragen die Damen schöne eng anliegende Kleider aus den 60er Jahren (Kostüme: auch Mathis Neidhardt) und bestechen mit eleganten Hochsteckfrisuren.

Südländisches Temperament, Glut und Leidenschaft entlockt Gastdirigent Pablo Heras-Casado dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester und so wird nicht zuletzt durch das nuancierte Orchesterspiel deutlich, warum sich ein Besuch dieser selten gespielten Grand Opéra lohnt (in der gespielten französischen Fassung ist es die Frankfurter Erstaufführung).

Markus Gründig, Juni 13

Macbeth

Staatstheater Mainz

Besuchte Vorstellung: 14. Juni 13

Glück, Wärme und Zufriedenheit, die Sonnenblume drückt diese Gefühlszustände mustergültig aus. Die großflächige runde Blüte gleicht einem lächelnden Gesicht, das einen freundlich grüßt und Gutes wünscht. Mit Verdis Oper „Macbeth“ (nach Shakespeares Drama) hat sie auf den ersten Blick nichts gemein. Handelt diese doch von Machtgier, Verrat und Morden. Sie ist Verdis blutrünstigste und düsterste Oper und als einzige Verdi-Oper eine, in der es keine Liebesgeschichte gibt (und auch keine führende Tenorrolle). Sie bietet Regisseuren viele Möglichkeiten zu effektvollen Umsetzungen, die Handlung spielt größtenteils auf einem schottischen Schloss in der Mitte des 11. Jahrhunderts, es gibt Hexen und Luftgeister.

Für das Staatstheater Mainz hat sich nun dessen Operndirektorin Tatjana Gürbaca dieser Oper angenommen (im Jahr 2011 hat sie bereits das gleichnamige Werk von Salvatore Sciarrino im Kleinen Haus inszeniert). Und Sonnenblumen bestimmen nun das Bühnenbild, ein ganzes Sonnenblumenfeld hat Bühnenbildner Stefan Heyne wunderschön auf die Bühne gestellt. Das wirkt wie ein Paradox und irritiert zunächst so manchen Besucher. Von einigen wenigen Requisiten (wie Gewehr, Dolch und Kronenstirnband) abgesehen, verweigert Tatjana Gürbaca dem Publikum eine klassische Sicht auf das erhabene Werk. Denn der ausschließliche Blick auf das hell strahlende Sonnenblumenfeld in den ersten beiden Akten fordert vom Zuschauer eine gewisse Transferleistung. Zudem Macbeth auch noch auf einem gewöhnlichen Campingstuhl sitzt und im Laufe der Handlung eine Grillparty stattfindet, also äußerlich von den starken Konflikten der Figuren nichts zu sehen ist. Aber diese Herausforderung ist wiederum eine seltene Chance, sich dem Werk neu und anders zu nähern. Denn das Brutale und Heftige der Handlung und der Musik ist natürlich geblieben. Und so spritzt denn auch so manches Blut aus Halsschlagadern und Hände werden in Blut gewaschen. Doch passiert dies mehr so nebenbei, der Effekt steht nicht im Mittelpunkt. Zumal Gürbaca mit großem Feingefühl für die Personenregie vorgegangen ist und die Konflikte deutlich herausgearbeitet hat. Erst im Teil nach der Pause wird deutlich, dass sich unter der friedlichen Fläche der Sonnenblumen ein Massengrab befindet. Unter der harmonischen Oberfläche lauert ein tiefer Abgrund. Eine schöne Umsetzung, die ja auch zu den Personen passt. Denn selbst wenn am Ende Malcom (Augustin Sánchez Arellano) neuer König von Schottland wird, geht das Morden weiter: er ersticht kurzerhand Macduff (Thorsten Büttner).

Staatstheater Mainz

Banco (Jose Gallisa), Macbeth (Heikki Kilpelaeinen), Diener (Dietrich Greve), Chor des Staatstheaters Mainz

© Martina Pipprich ~ martina-pipprich.de

Herausragend ist diese Produktion auch in musikalischer Hinsicht. Da ist in erster Linie das vortrefflich spielende Philharmonische Staatsorchester Mainz unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Hermann Bäumer zu nennen, das die Lebendigkeit der Partitur, das Schroffe, das Dunkle und Bedrohliche deutlich hörbar macht. Wie auch die ruhigeren Nummern, allen voran die subtile Untermalung der Wahnsinnsszene der Lady Macbeth. Dazu gibt es zwei interessante Ergänzungen, die von Verdi zwar vorgesehen, oftmals aber nicht umgesetzt werden. So tritt hier ein Chor von Hexen auf und nicht nur derer drei. Dementsprechend erfüllen sie ihre Aufgabe als dritte Hauptrolle neben Macbeth und seiner Lady besonders gut und intensiv. Das Sonnenblumenfeld dient ihnen quasi als Zauberwald, aus dem sie in großer Schar auftauchen und sich darin verstecken. Der Übergang zum bestens positionierten Chor erfolgt meist fließend (Einstudierung: Sebastian Hernandez-Laverny). Noch vom Erfolg seiner Chor-Oper „Nabucco“ beeinflusst, hat Verdi auch bei „Macbeth“ viele große Chornummern eingearbeitet, die hier mit vokaler Stärke ertönen.

Und es gibt zusätzlich eine volkstümliche Blaskapelle (eine so genannte Banda), die im zweiten Akt musizierend durch den Saal auf die Bühne zieht. Es sind Schülerinnen und Schüler des Frauenlob-Gymnasiums Mainz (Einstudierung: David Schmauch).

In der Titelrolle überzeugt Ensemblemitglied Heikki Kilpeläinen mit darstellerischer Präsenz als zaudernder und wehmütiger Macbeth. Anfangs in einem schlichten weißen Trägershirt, später in einem modernen Anzug (Kostüme: Silke Willrett) schafft er die anspruchsvolle Rolle auch mit Glanz und Geschmeidigkeit in der Stimme.

Für die Rolle der Lady Macbeth war zunächst Ruth Staffa vorgesehen, die krankheitsbedingt schon bei der Premiere von Karen Leiber vertreten wurde. In der besuchten Vorstellung übernahm die australische Sopranistin Louise Hudson diese Rolle. Hudson ist Ensemblemitglied am Slowakischen Nationaltheater in Bratislava. Wobei ihr kurzfristiges Einspringen nicht zu bemerken war, so selbstsicher fügte sie sich ein. Im weißen Sommerkleid wirkt sie, als wäre sie die Unschuld in Person. Bei ihrer Nachtwandelszene im vierten Akt wandelt sie durch einen mit Urnen und Grablichtern gefüllten Trauerraum und besticht mit präziser Stimmführung. Souverän besetzt sind auch die weiteren Rollen, wie José Gallisa als Banquo und Patricia Roach als Kammerfrau der Lady.

Verdi thematisiert in seiner gestrafften Handlung von Shakespeares Vorlage die Abwesenheit intakter Empfindungen. Die Inszenierung von Tatjana Gürbaca macht deutlich, dass auch heute nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Großer Zuspruch vom Publikum.

Markus Gründig, Juni 13

Teseo

Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot

Besuchte Vorstellung: 1. Juni 13

„Gepriesen sei die Macht der Liebe“

Abteilungsleiterin Agilea und Direktor Teseo lieben sich, doch auch Firmeninhaber Egeo hat ein Auge auf Agilea geworfen. Dazu gibt es noch die Chefin eines großen Konkurrenzunternehmens, Medea, die wiederum ein Auge auf Teseo geworfen hat… Die perfekte Konstellation für eine romantische Komödie. Sie könnte in Berlin, Paris oder New York spielen, in einer Unternehmensberatung, einer Bank oder einer Versicherung. So modern sind zumindest die aus dem Heute stammenden Kostüme, mit denen Kostümbildnerin Susanne Uhl die Darsteller für die Erstinszenierung von Händels „Teseo“ an der Oper Frankfurt eingekleidet hat. Dabei spielt die Handlung im Athen zur mystischen Zeit.

Händel komponierte die Oper 28-jährig in London. Die fünfaktige Form der französischen Tragédie en musique (Nicolas Hayms Libretto ist eine Nachdichtung von Philippe Quinalts „Thésée) wurde für diese italienische Version beibehalten.

Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot

Ensemble

© Barbara Aumüller ~ szenenfoto.de

In der Inszenierung der Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot spielt sie nicht nur in einem kargen, leeren und damit zeitlosen Raum, die Figuren sind in diesem auch gefangen. Er hat keine Fenster und keine Türen, korrespondiert gewissermaßen mit Jean-Paul Sartres gefangenem Raum aus „Geschlossene Gesellschaft“ (wozu im Programmheft Sartre zitiert wird). Neben einem Berg von zerlegten Schaufensterpuppen (allerdings weniger als bei Stephan Kimmigs Inszenierung von Wedekinds „Lulu“ im Schauspiel Frankfurt (2010) sind in diesem klaustrophobisch anmutenden „Gefängnis“ zunächst fünf Personen versammelt (Bühne: Karoly Risz). Doch das Idyll vor dem Tempel der Minerva, in dem der erste Akt spielt, wird im zweiten Akt im wahrsten Sinne aufgebrochen: Medea schlägt sich mit einer Axt den Weg hinein frei. Damit wurde die Handlung in den Königspalast transferiert, eine unterschiedliche Ausleuchtung (insbesondere der Seitenflächen) weist lose darauf hin.

Medea trägt als einzige ein elegantes blaues Kleid. Sie ist die zentrale Figur dieser Oper. Zwar hat sie in der, in dieser Oper nicht thematisierten, Vorgeschichte ihren Mann und ihre Kinder getötet (Charpendiers Medeé war 2010? an gleicher Stelle zu sehen), doch ist sie keine bloße Furie wie eine Straußsche Elektra. Die Macht der Liebe verleiht ihr auch zarte, liebevolle Züge, ein disparater Charakter, der sogar Einsicht für die sich aufrichtig liebenden Agilea und Teseo zeigt (das Liebesglück ihnen aber dann doch nicht gönnt). Die junge Gaëlle Arquez gestaltete bei ihrem Debüt an der Oper Frankfurt diese Medea eindrucksvoll und mit schön flexibler Stimmführung, wenn auch etwas zu freundlich. Gesanglich wuchs sie bei ihrem Debüt, was für sie wie für fast alle anderen auch, ein Rollendebüt war, über sich selbst hinaus. Auch szenisch, denn für ihr Reich öffnet sich die Rückwand und der Blick wurde frei auf ein dunkles großes Wüstenreich, mit einem Altar in der Mitte. Hier brannte es lichterloh, wenn die furchterregenden Ungeheuer der Zauberin Medea vernichtet werden sollten. Zum Ende schloss sich nicht nur Medeas Furienreich, sondern auch der vordere Raum. Keiner konnte aus seiner Welt entkommen. So endet die Oper nur vordergründig glücklich („Gepriesen sei die Macht der Liebe“). Regisseur Köhler zeigt, dass die Hölle die anderen sind, trotz gefundenen Liebesglücks. Er hat bei seinem Operndebüt Händels barocke Oper behutsam in die Moderne verlegt, ohne ihr weh zu tun. Den Feinheiten der Partitur, den stilsicher und effektvoll gestalteten Arien und Duette lässt er großen Raum. Das sie so gut ankommen, ist natürlich auch ein Verdienst des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters, das im verkleinerten Kreis unter der versierten Leitung von Felice Venanzoni spielt. Ein zusätzlicher musikalischer Gewinn sind Mirko Amone (Laute) und Luca Oberti (Cembalo).

Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot

Medea (Gaëlle Arquez), Teseo (Jenny Carlstedt), Agilea (Juanita Lascarro)

© Barbara Aumüller ~ szenenfoto.de

Neben der souveränen Gaëlle Arquez erfreuten auch die anderen Sänger. Wobei diese Oper weder einen Bass oder Bariton hat. Selbst die Tenöre sind Countertenöre (zumindest in dieser Produktion, sonst werden für die Rollen von Egeo und Teseo auch Soprane/Mezzosoprane eingesetzt).

William Towers gab einen köstlichen König Egeo, der schließlich weise Demut zeigt. Mit grosser Agilität führt er seine samtweiche Stimme vor.

Herausragend der Arcane des Matthias Rexroth, der seine Arien intensiv gestaltete und zum Leuchten brachte. Neben Medea ist Arcane eine zentrale Figur, auch wenn er nur Bote und Vertrauter des Königs ist. Er ist der einzige, der eine Wandlung durchmacht, seinen eigenen Teufelskreis durchbricht (szenisch umgesetzt durch Zerreißen seines T-Shirts) und ein gewisses Maß an Freiheit erfährt. Zu seiner Partie führt Matthias Rexroth im Programmheft interessante musikalische Details auf.

Souverän: Juanita Lascarro als Agilea, die immer wieder zu Herzen rührte und Anna Ryberg als Clizia.

Anfangs als Frau gekleidet, wechselte Jenny Carlstedt während der Handlung ihre Identität. Ein T-Shirt mit aufgedruckten Brusthaaren, eine Jeans und Haargel, im Nu wird sie zu Teseo. Mit bravouröser Lässigkeit macht sie ganz auf Macho, ohne lächerlich zu wirken. Dazu sorgt sie mit ihrer warmen Mezzo Stimme für Begeisterung.

„Teseo“ überrascht als eine vielseitige Oper, in einer gut gemachten Inszenierung. Glücklich wer für eine der wenigen Vorstellungen eine Karte erwerben konnte.

Markus Gründig, Juni 13

Dido and Aeneas / Herzog Blaubarts Burg

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 25. Mai 13 (Wiederaufnahme-Premiere)

Die Beziehungen zwischen den beiden Opern „Dido and Aeneas“ und „Herzog Blaubarts Burg“ sind eher lockerer Art. Einen stringenten Zusammenhang gibt es nicht. Sie verbindet nur lose allgemeingültige Themen wie die Liebe, Einsamkeit, Verlassen, Ankunft, Abschied und Tod. Dafür trennen Sie mehrere Jahrhunderte und dadurch auch ganz unterschiedliche Musik. Doch gerade dieser Kontrast macht den Abend spannend. Nun wurde dieser Doppelabend zum ersten Mal wiederaufgenommen (die Premiere war im Dezember 2010) und es gab neben bewährten Sängern aus der Premierenserie einige interessante Neubesetzungen.

“Dido und Aeneas“ ist Purcells einzige Oper, daneben komponierte er im Bereich Musiktheater fünf „Semi-Operas“ und Musikeinlagen zu Schauspielen. Letztere hatten zu seiner Zeit einfach eine dominante Stellung im Unterhaltungsprogramm. Dass seine einzige Oper zum Erfolg wurde, liegt an der ergreifenden Wirkung seiner Musik. Sie bietet in einem reduzierten äußeren Rahmen ein Höchstmaß an Expressivität, ohne in unangemessene Extreme zu verfallen. Für die Besetzung sah Purcell überwiegend Frauenstimmen vor. In Barrie Koskys Inszenierung sind drei Damenrollen mit Countertenören in schwarzen Gewändern besetzt, die mit ihrem leidenschaftlichen Spiel das Geschehen gehörig aufwirbeln. Martin Wölfel, vielen als „Frosch“ aus der Frankfurter „Fledermaus“ bekannt, gibt erneut die böse Zauberin mit glänzendem Spiel und souveränster klanglicher Gestaltung. Dmitry Egorov, der bei der Premierenserie die erste Hexe gegeben hatte, ist nun als zweite Hexe zu erleben. Die erste Hexe spielt Roland Schneider.

Bei den realen Frauen sorgen drei junge Damen für Aufsehen. Sie sind oder waren bis vor kurzem Mitglieder des Opernstudios Frankfurt und stehen somit noch am Anfang ihrer Karriere. Sharon Carty verkörpert in dieser Wiederaufnahmeserie Dido, die Königin von Kathargo. Das gelang ihr bei der besuchten Vorstellung klangschön mit ätherischer Zartheit. An ihrer Seite jeweils die Belinda der Kateryna Kasper und die Second Women der Elizabeth Reiter. Beide erfüllten ihre Rolle mit großer Hingabe und sängerischer Präzision.

Bewährt und rollensicher gaben sich Sebastian Geyer als in seinen Gefühlen nicht so konsequenter Aeneas und Peter Marsh in seinen kleineren Rollen als Spirit und Sailor.

Ausgefeilte barocke Klänge des reduzierten und um einige Barockinstrumente ergänzten Frankfurter Opern- und Museumsorchester erfreuten unter der Leitung von Steven Sloane. Schön brachte sich auch wieder der Chor als Feen und Seeleute ein (Einstudierung Matthias Köhler), der teilweise auf dem Orchestergraben verteilt sang.

Barrie Koskys Inszenierung von Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ ist zu „Dido and Aeneas“ schon allein optisch ein Kontrast. Keine barocken Kostüme, keine Farbenpracht sondern Reduktion auf das Allernötigste (die Oper spielt irgendwo, irgendwann und alles ist, wie es im Prolog heißt, symbolisch gemeint). Und einige kunstvolle Effekte als Bilder für die hinter den Türen lauernden Geheimnisse (wie Goldstaub für die Schatzkammer, Pflanzenranken die aus den Ärmeln gezogen werden für den Zaubergarten oder weißer Rauch für den Blick ins helle und weite Reich). Ensemblemitglied Simon Bailey gestaltete die Rolle des Herzogs mit großer Souveränität und schauspielerischen Einsatz. Die Judit gab die Mezzosopranistin Michaela Schuster, die dankenswerterweise dieses Jahr gleich mehrfach an der Oper Frankfurt zu Gast ist. Auch hier überzeugte sie wieder mit intensivem Spiel und emotionalen Ausbrüchen wie mit berührend gestalteten zartfühlenden Momenten. Steven Sloane führte hier das Frankfurter Opern- und Museumsorchester zu voluminösen Klangentfaltungen.

Begeisterter Applaus vom Publikum, das trotz des deutschen Championleaguefinale und dem parallel stattfinden Wolkenkratzerfestival das Frankfurter Opernhaus zahlreich besucht hatte. Weitere Vorstellungen nur noch am 31. Mai, 8. und 20. Juni 2013.

Am 24. und 25. August 2013 gibt die Oper Frankfurt diesen Doppelabend als Gastvorstellung vom Edinburgh International Festival.

Markus Gründig, Mai 13

Un ballo in maschera

(Ein Maskenball)

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 18. Mai 13 (Wiederaufnahme-Premiere)

Verdis Opern sind ein Grundpfeiler im Programm der Oper Frankfurt. Nicht nur in dessen Jubiläumsjahr 2003, aber hier ganz besonders. Mit „Ein Maskenball“ stand jetzt die dritte und letzte Wiederaufnahme einer Verdi-Oper aus Vorjahresproduktionen in 2013 auf dem Programm (die am 16. Juni Premiere feiernde Oper „Die sizilianische Vesper“ wird im September wiederaufgenommen).

Ursprünglich war für die Rolle des Riccardo der maltesische Tenor Joseph Calleja vorgesehen, dessen Karriere in den letzten Jahren einen steilen Höhenflug genommen hat. Leider musste er krankheitsbedingt für diese Wiederaufnahmeserie absagen. Wobei mit dem international begehrten bulgarischen Tenor Kamen Chanev ein würdiger Ersatz gefunden wurde. Er ist auch hier kein Unbekannter mehr, gab er doch in der Spielzeit 2010/11 sein Rollen- und Hausdebüt als Don Carlo und kehrte 2011/12 als Mario Cavaradossi (in Puccinis „Tosca“) hierher zurück (im Juni und Juli dieses Jahres wird er auch wieder in der Titelrolle in „Don Carlos“ zu erleben sein, dann übernimmt der Mexikaner Héctor Sandoval seinen Riccardo).

In Claus Guths in die moderne Politik übersetzte Deutung von Verdis Maskenball gab Kamen Chanev einen passend selbstbewussten wie medienwirksamen Politiker Riccardo. Schauspielern scheint seine Leidenschaft zu sein, es ging ihm scheinbar leicht von der Hand und er überzeugte mit starker szenischer Präsenz. Die bei der anspruchsvollen Rolle auch von seiner heldischen Tenorstimme getragen wurde. Mit seinem schönen leicht dunklen tenoralen Timbre verströmte er viel lyrische Wärme, wusste aber auch gezielt zu forcieren und expressive Bögen galant zu gestalten.

Eine weitere Ersatzvertretung gab es bei Riccardos bestem Freund Renato. Für den erkrankten Marco di Felice übernahm dessen Landsmann Luca Grassi die Partie, der damit sein Frankfurt-Debüt gab. Der Bariton verlieh der Rolle noble Größe und erfreute mit seiner soliden italienischen Technik. Als die Frau zwischen diesen beiden Männern agierte die aus Venezuela stammende Lucrecia Garcia, die in erster Linie durch ihren dramatischen, blühenden Sopran bestach. Darstellerisch und mimisch wünschte man sie sich allerdings etwas lebhafter, wirkte sie doch oftmals etwas statisch.

Umso ergreifender wirkte dagegen die zur Reinmachfrau im Regierungsgebäude reduzierte Wahrsagerin Ulrica der Bernadett Fodor, die mit funkelnden Augen und mystischer Stimme ihre hoffnungsvollen wie vernichtenden Wahrsagungen verkündete.

Die Überraschung der Wiederaufnahme war jedoch die noch im Frankfurter Opernstudio befindliche Elizabeth Reiter in der „Hosenrolle“ des Assistenten Oscar. Als Soprano léger bestach sie mit ihrer jovialen Darbietung und schön gestalteter Stimmführung. Bálint Szabó (Tom), ehemals Ensemblemitglied, wie auch die aktuellen Ensemblemitglieder Sungkon Kim (Silvano), Magnús Baldvinsson (Samuel) und Michael McCown (Richter) fügten sich stimmig und mit Leidenschaft ein, was auch für den Chor zutrifft.

Ein weiteres Debüt gab es am Dirigentenpult. Das Frankfurter Opern- und Museumsorchester wurde von der gebürtigen Griechin Stamtia Karampini geleitet, die es mit großer Sorgfalt führte und gerne die expressiven Emphasen im Blech- und Schlagwerk betonte.

Großer Applaus vom Publikum im nahezu ausverkauften Opernhaus.

Markus Gründig, Mai 13

Rienzi, Der Letzte der Tribunen

Oper Frankfurt

Konzertante Aufführung der Oper Frankfurt in Koproduktion mit der Alten Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 17. Mai 13

Nach „Die Feen“ (2011) und „Das Liebesverbot“ (2012) folgte mit „Rienzi – Der Letzte der Tribunen“ nun die dritte und letzte Frühoper von Richard Wagner als konzertante Aufführung der Oper Frankfurt in der Alten Oper Frankfurt. Alle drei Opern wurden vom Generalmusikdirektor des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters, Sebastian Weigle, geleitet. Weigle ist ein ausgewiesener Wagnerspezialist, hat er doch bereits schon sämtliche Opern Wagners dirigiert (in Frankfurt zuletzt den „Ring“, seit Sommer 2007 dirigiert er auch regelmäßig bei den Bayreuther Festspielen „Die Meistersinger von Nürnberg“).

Rienzi war, und das erging nicht allen Opern Wagners so, bei der Uraufführung 1842 am Königlichen Sächsischen Hoftheater Dresden ein großer Erfolg. Sie brachte Wagner gar eine solide Stellung als königlich-sächsischer Hofkapellmeister auf Lebenszeit ein. Dabei dauerte die Aufführung des als „Grand-Opéra“ angelegten Werkes (Meyerbeers, Halévys und Aubers Vorbilder sollte es in den Schatten stellen) über sechs Stunden. Dies führte bei dem zu diesem Zeitpunkt 29-jährigen Wagner zur Überlegung, die Oper auf zwei Abende aufzuteilen („Rienzis Größe“ und „Rienzis Fall“). Soviel wird dem Publikum schon lange nicht mehr zugemutet. Die konzertante Aufführung in der von Sebastian Weigle erarbeiteten Strichfassung dauerte inklusive einer Pause drei Stunden. Es war gleichzeitig die letzte Gelegenheit, eine konzertante Aufführung der Oper Frankfurt in der hierzu passenden erhabenen Kulisse der Alten Oper zu erleben (neben der 2. Aufführung am 20. Mai 13). Denn auf Wunsch der Alten Oper wird diese jahrelange Zusammenarbeit ab der Saison 2013/2014 bedauerlicherweise nicht mehr fortgeführt. Der Anblick des großen Orchesters mit dem erhöht positionierten einheitlich gekleideten Chor (schwarze Gewänder für die Damen, graue Anzüge für die Herren) und den Orgelpfeifen im Hintergrund, macht stets allein schon optisch Eindruck.

Oper Frankfurt / Alte Oper Frankfurt

vorne v.l.n.r. Peter Bronder (Rienzi), Claudia Mahnke (Adriano), Christiane Libor (Irene), Sebastian Weigle (Musikalischer Leiter), Falk Struckmann (Steffano Colonna), Daniel Schmutzhard (Paolo Orsini), Beau Gibson (Baroncelli), Peter Felix Bauer (Cecco del Vecchio) und Alfred Reiter (Raimondo) sowie dahinter das Frankfurter Opern- und Museumsorchester und den Chor der Oper Frankfurt

© Wolfgang Runkel

Dem stand der zauberhafte lebhafte Klang des Frankfurter Opern- und Museumsorchester in nichts nach. Von der zelebrierend dargebotenen Ouvertüre bis zum Ende bestach Sebastian Weigle mit großer Präsenz und körperlichem Einsatz (besonders zum Finale). Die vielen expressiven Stellen ließ er dynamisch und kraftvoll spielen, aber nie überzogen. Und schon gar nicht die Sänger überdeckend. Dazwischen gab es viele innige Stellen zu genießen.

Hervorragend disponiert und mit imposanter vokaler Größe zeigte sich auch wieder der von Matthias Köhler einstudierte Chor der Oper Frankfurt, dem in diesen Werk eine besonders große Bedeutung zufällt, steht er doch für das nach Freiheit ringende Volk.

Oper Frankfurt / Alte Oper Frankfurt

Sebastian Weigle (Musikalischer Leiter) und das Frankfurter Opern- und Museumsorchester

© Wolfgang Runkel

Für die große Titelrolle des päpstlichen Notars kehrte der Tenor Peter Bronder nach Frankfurt zurück, der vielen noch von den Titelpartien in Pfitzners „Palestrina“ und Zemlinskys „Der Zwerg“ in bester Erinnerung ist. Mit welch starker vokaler Präsenz, Präzision und Ausdauer dieser nicht große Sänger die umso größere Rolle darbot, war atemberaubend. Rienzi ist kein Siegfried, er hat im Gegenteil viele recht hohe Stellen zu singen, die Bronder treffsicher ohne zu forcieren mit heller Strahlkraft und lyrischer Weichheit darbot.

Oper Frankfurt / Alte Oper Frankfurt

Peter Bronder (Rienzi)

© Wolfgang Runkel

Er hatte zwei vokal starke Frauen an seiner rechten Seite. Christiane Libor und Claudia Mahnke. Mit Libor sang er an gleicher Stelle bereits im „Liebesverbot“. Libor erfreute hier mit ihrem einfühlsamen und auch kräftigen Wagnersopran als Rienzis Schwester Irene. Claudia Mahnke bezauberte mit ihrer leicht harten aber immer fein nuancierten Mezzosopranstimme in der Hosenrolle des Adriano das Publikum.

Zu seiner linken hatte Bronder fünf vokal starke Männer. Mit wunderbar kräftigen wie balsamisch klingendem Baß zeigte sich erhaben Falk Struckmann als Steffano Colonna (die Rolle verkörperte er auch in Katharina Wagners Rienzi-Inszenierung 2008 am Theater Bremen). Gleich zu Beginn bot Daniel Schmutzhard als Paolo Orsini einen eleganten Auftakt („Hier Ist´s! Hier Ist´s!“).

Dazu gefielen Alfred Reiter als Raimondo, Beau Gibson als Baroncelli und Peter Felix Bauer als Cecco del Vecchio.

Von allen wurde sehr schön textverständlich gesungen. Viel Applaus für diese hervorragende Darbietung von Wagners gekürzt dargebotenem Monumentalwerk.

Wie schon bei „Die Feen“ und „Das Liebesverbot“, wurde die Aufführung von OehmsClassics für eine später erscheinende CD aufgezeichnet.

Markus Gründig, Mai 13

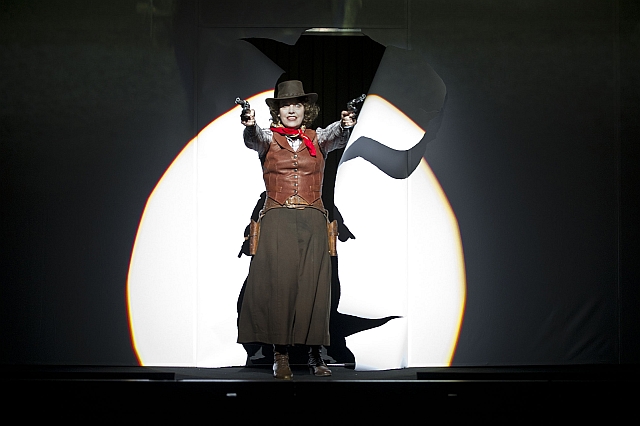

La fanciulla del West

(Das Mädchen aus dem goldenen Westen)

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 16. Mai 13

Mit „Madame Butterfly“ hatte Giaccomo Puccini ein Stück in asiatischem Ambiente (genauer gesagt, in Japan) und mit exotischem Sujet angesiedelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dies noch immer etwas Außergewöhnliches. Rund fünf Jahre nach der Uraufführung der „Butterfly“ hatte er sich dann vom Osten zum Westen gewandt. Nach Amerika. Dort gab es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen wahren Goldrausch, viele Menschen begaben sich mit großen Hoffnungen dorthin. Basierend auf dem Schauspiel „The Girl of the Golden West“ von David Belasco schrieben Guelfo Civinini und Carlo Zangarini für Puccini ein Libretto. Der goldene Westen als Ort der Sehnsucht, nach wirtschaftlichem Erfolg und Fluchtort vom Problem beladenen Leben in der Heimat. Ein zeitloses Thema, das natürlich in eine Liebesgeschichte eingebunden ist. Die Oper trägt Puccinis Gütesiegel für große musikalische Gesten und betörenden Orchesterklang, bietet aber auch Elemente debussyscher Harmonik und ein Klangbild, das an Strauss’sche Opulenz anmutet. An manchen Stellen erinnert es an große Filmmusik oder an Musical (die Melodie von “Hello!…Buona sera!” im 2. Akt könnte Anton Lloyd Webber locker als Vorlage für sein „Music of the Night“ im „Phantom der Oper“ gedient haben). Die Oper wurde 1910 an der New Yorker Metropolitan Opera mit großem Erfolg uraufgeführt.

Die erste Neuinszenierung an der Oper Frankfurt, nach der letzten Inszenierung von Hans Hartleb im Jahr 1958, sollte eigentlich der Brite Richard Jones übernehmen. Dieser gab allerdings den Regieauftrag krankheitsbedingt im April letzten Jahres zurück. Aus praktischen Gründen wurde die Inszenierung von Christof Loy an der Stockholmer Oper übernommen (Premiere dort war am 17. Dezember 2011). Loy ist ein weltweit gefragter Regisseur, dessen Arbeiten auch regelmäßig in der Oper Frankfurt zu sehen sind (wie zuletzt „Die Fledermaus“, „Arabella“ und „Così fan tutte“).

Loy verzichtet auf eine Aktualisierung der Geschichte ins Heute und zeigt das Stück recht traditionell mit zarten Reminiszenzen an den Golden bzw. Wilden Westen, ohne es dabei auf eine Cowboyoper zu reduzieren (es geht ja auch um Goldgräber und nicht um Cowboys).

Oper Frankfurt / Kungliga Operan

Minnie

© Alexander Kenney / Kungliga Operan

Karge, klaustrophobisch anmutende Räume gibt es, wie so häufig in der Zusammenarbeit mit Bühnenbildner Herbert Murauer, auch hier. Sie sind auf Kammerspielgröße reduziert, mit niedrigen Decken und wenig Zugängen. Minnies „Polka“-Bar ist ein leerer Raum, der nur aus graugrünen Holzlatten besteht, die Theke wird mit einer großen Klappe geöffnet. Eine kleine Bühnenfläche ist mit rot-weiß-türkis gestreiftem Flaggenstoff umzogen, ein Hinweis auf den italienischen Bezug, schließlich wird die Goldgräberoper nicht in englisch, sondern auf Italienisch gesungen und schließlich gab es viele italienische Auswanderer und wohl auch Goldgräber. Der karg ausgeleuchtete Barraum hat eine melancholische Atmosphäre (Licht: Bernd Purkrabek).

Minnies Zimmer in der Bar ist nicht viel größer als eine Besenkammer, hat aber immerhin ein Fenster, in das von außen viel Licht hereinfällt, was sich natürlich irgendwie widerspiegelt. Luftiger ist es in ihrer Hütte, ihr Wohnbereich ist einfach und traditionell eingerichtet. Die Kostüme, ebenfalls von Herbert Murauer, greifen dezent den Wilden Westen auf, beschränken sich dabei aber letztlich auf ein paar Holzfällerhemden und Cowboyhüte. Wie auch Minnies Kleider nicht ausgesprochen auf Wild-West getrimmt sind.

Clou der Inszenierung ist die Einbettung von historisch anmutenden Filmbildern. Schließlich kamen zum Zeitpunkt der Uraufführung auch die ersten Wild-West-Filme in Schwarzweiß heraus. Und so fängt die Oper auch wie ein klassischer Western an: Während der kurzen Ouvertüre werden Titel, wie die Namen der Hauptdarsteller, in Western-Lettern auf eine Leinwand projiziert, auf der auch Landschaftsbilder aus dem Wilden Westen zu sehen sind. Und eine flotte Reiterin, die einsam und mutig durch die Prärie reitet, immer näher kommt, um dann ganz real die Wand zu durchbrechen. Ein bildgewaltiger und effektvoller Prolog. Später werden von den Seiten des ersten Rangs Nahaufnahmen der Protagonisten aufgezeichnet und live im Hintergrund wiedergegeben. Dies allerdings nicht als Großaufnahme wie bei einem Popkonzert, sondern ästethisch verfremdet und leicht verschwommen auf historisch getrimmt (Video Hobi Jarne, Nils Fridén, Emil Gotthard).

Minnie, das Mädchen aus dem Goldenen Westen, ist als Figur ein Kuriosum. Einerseits ist sie lammfromm, hat sich nicht nur ihre Unschuld bewahrt, sondern auch ihren ersten Kuss an einen Mann, ist verletzbar und warmherzig, andererseits ist sie eine Powerfrau, die eine Bar voller einsamer wilder Kerle schmeißt und mit Glücksspielen und Alkohol ihr Geld verdient. Allein das wirkt wie eine Paradoxie. Und, wie immer bei Puccini, ist sie eine Heroin, die hingebungsvoll liebt. Allerdings ist sie hier keine, die sich leidend aufopfert, sondern eine, die ihr Glück selbst in die Hand nimmt und, man mag es kaum glauben, glücklich überlebt. In Anbetracht der Rolle der Frau zur Zeit der Uraufführung ist sie eine besonders emanzipierte Frau. Für die international gefragte Eva-Maria Westbroek ist die Figur der Minnie eine Traumrolle, die sie trotz der Komplexität der Figur scheinbar mit Leichtigkeit erfüllt. Sie hat viele große Momente, allein die beiden Schlussszenen des 1. und 2. Aktes gehören ihr. Westbroek spielt nicht, sondern lebt die Rolle und füllt sie mit ihrem kräftigen Sopran. Den führt sie großartig zwischen lyrischen und expressiven Ausbrüchen vor und verliert zu keiner Zeit an Ausdruck oder Kraft. Dick Johnson alias Bandit Ramerrez wurde von Puccini als typisch hypnotisierter Liebhaber gezeichnet. Carlo Ventre gibt ihn, passend zur Westbroek, mit starker stimmlicher Präsenz und schönen belcantischen, tenoralen Schmelz. Szenisch fügt sich Ashley Holland als imposanter Sheriff Jack Rance ein. Ein stattlicher Mann mit schöner baritonaler Wärme (dessen Stimme allerdings nicht immer so durchdringt wie die von Westbroek und Ventre).

Alle weiteren 17 Rollen (davon 16 Männerrollen) haben am Geschehen nur geringen Anteil. Dennoch wurden sie mit starken Sängern des männlichen Ensembles besetzt. Hier fügen sich alle mit großem Engagement ein, wie beispielsweise Peter Marsh als Kellner Nick, Alfred Reiter als Handelsvertreter Ashby oder Ensemblemitglied in spe Björn Bürger als heimatsüchtiger Larkens, um nur einige zu nennen. Eine Sonderrolle nehmen Elisabeth Hornung und Carlos Krause als Indianerpaar Billy Jackrabbit und Wowkle ein, die mit starker Präsenz überzeugen.

Neuland ist diese Oper für den Generalmusikdirektor der Frankfurter Opern- und Museumsorchester, Sebastian Weigle, der nach u.a. Wagner und Strauß nun erstmals ein Werk von Puccini dirigiert. Und er tut dies mit großer Leidenschaft. Er zaubert mit dem freudig spielenden Orchester einen überwältigenden großen Klang hervor, ohne ins Pathetische abzudriften und verleiht dem Werk eine glanzvolle Größe. Dem fügt sich auch der von Matthias Köhler hervorragend einstudierte Männerchor ein, der nicht nur szenisch stark eingebunden ist, sondern auch kleine Tanzeinlagen (Choreografie: Thomas Wilhelm) bietet. Viel Applaus!

Markus Gründig, Mai 13

Landschaft mit entfernten Verwandten

Oper Frankfurt im Bockenheimer Depot

Besuchte Vorstellung: 4. Mai 13

”Mit der Disposition oder Anordnung ist zu beginnen; dann kommt die Ausschmückung, das Dekorum,

die Schönheit, die Grazie, die Lebendigkeit, das Übliche, die Wahrscheinlichkeit, und überall das Urteil.”

Nicolas Poussin

Heiner Goebbels ist einer der am meist gefragten und ausgezeichneten Gegenwartskünstler, dazu Professor am Institut für angewandte Theaterwissenschaften in Gießen, Präsident der Theaterakademie Hessen, Intendant der Ruhrtriennale 2012-2014 etc. etc. Viele seiner Arbeiten (wie „Black and White“, Stifters Dinge“ und „Eraritjaritjaka“) waren bereits in Koproduktion mit dem Schauspiel Frankfurt bzw. als Gastspiele im Schauspiel Frankfurt zu sehen. Auch schon „Landschaft mit entfernten Verwandten“ (mit zwei Vorstellungen Ende Dezember 2003). Nun hat es die Oper Frankfurt in das Programm aufgenommen, sämtliche sechs Vorstellungen im Bockenheimer Depot waren noch vor der ersten Aufführung nahezu vollständig ausverkauft.

Wobei die Gattungsbezeichnung „Oper“ mehr ein Trick von Goebbels war, Kritiker und Publikum für seine Arbeit zu interessieren (so in einem Interview mit Thomas Lindemann im Magazin Creshendo, 2007). Das 2002 in Genf uraufgeführte Werk ist modernes Musiktheater, das mit Oper vor allem die komplexe Verschränkung aller Theatermittel gemein hat. Licht, Klang, Kostüm, Raum und Ton verschmelzen raffiniert miteinander. Bei dem in „work in progress“ entstandenen Werk gibt es keine Handlung, keine Geschichte, die erzählt wird. In vielen kleinen Bildern durchschreitet der Zuschauer eine Vielzahl an Performances. Gezeigt wird die 2010 im FrankfurtLAB entstandene neue „Frankfurter Fassung“. Die Szenografie von Klaus Grünberg und die Kostüme von Florence von Gerkan wurden hierfür beibehalten, die Instrumentalisten des Ensemble Modern jedoch noch stärker auf der Bühne integriert. So wirkt das Werk intimer (und wurde auch gekürzt, ca. eineinhalb Stunden ohne Pause, es gibt drei statt vier Akte, die jeweils nahtlos ineinander übergehen). Neben Goebbels’ „Hausorchester“, dem Ensemble Modern, wirken auch wieder der Bariton Holger Falk und der Schauspieler David Bennent mit.

Dem Zuschauer bietet Goebbels in Personalunion als Komponist und Regisseur viele Ansätze zum Interpretieren und fordert ihn damit. Fast jedem Bild ist ein anspruchsvoller Text gegenübergestellt (der in seiner Originalsprache gesprochen und auch mal gesungen wird, im Übertitel und im Programmheft jedoch auf Deutsch zu lesen ist). Es ist eben kein einfacher Opernabend, bei dem linear eine Geschichte erzählt wird und man beschwingt nach Hause geht. Die vielen Bilder können einzeln für sich betrachtet werden, aber auch als ein großes Ganzes, wie eine zusammengefügte Collage. Und wie bei einer Bildbetrachtung wurden Ton und Optik hier galant und sinnlich beeindruckend eingebunden.

Die in englischer, französischer, deutscher, italienischer, spanischer Sprache und in Hindi vorgetragenen Texte (mit deutschen Übertiteln) kommen von Größen wie Gertrude Stein, Giordano Bruno, Henri Michaux, T. S. Eliot, François Fénelon, Leonardo da Vinci, Michel Foucault und Nicolas Poussin. Sie greifen einzelne Themen wie Gewalt/ Krieg (Eliots „Trimphal March“), Kunst (ein imaginäres Gespräch zwischen da Vinci und Poussin) und philosophisches (Brunos „Non sta“ und „Ich leugne nicht die Unterscheidung“) auf.

Es gibt natürlich auch keine Bühne im Sinne eines fest verankerten Ortes. Die Spielfläche ist mit Folienwänden eingekleidet, die je nach Licht auch transparent sind und mit ihrer orientalisch anmutenden Struktur in eine ferne Welt weisen. Der Boden ist mit Platten belegt, die an antike Straßen erinnern. Für einzelne Bilder werden die Requisiten vom Ensemble hereingetragen. So bei „Homme-Bombe“ (Henri Michaux Text von 1945), wo aus Holzkisten drei riesige „Bombenmenschen“-Marionetten gezogen werden. Oder später drei große Tische mit Modellhäusern („Bild und Krieg der Städte), bei der dann eine Stadt in Flammen aufgeht. Projektionen auf Kostüme („Tanz der Derwische“) und Gazevorhang (Holzlatten für das Western-Bild) runden die stets stimmungsvolle und überwiegend warme Ausleuchtung ab.

Die Kostüme von Florence von Gerkan spannen auch einen weiten Bogen. Schwarze Gewänder mit weißen Halskrausen (Renaissance-Szene), schwarze Sturmhauben für ein vor einem Landschaftsbild spielenden Orchester (Bild: „Les Inachevés“), barocke Reifkleider zu Gertrude Steins „Well Anyway/Did it Really Happen“) und weiße Umhänge für die finale Tempelszene (mit Poussin Grundprinzipien der Malkunst).

Die Mitglieder des Ensemble Modern sitzen mitunter zwar wie ein kleines Musik-Ensemble zusammen, allerdings sind sie hier auch szenisch sehr stark eingebunden. Sei es als die tanzenden Derwische, als Rokkoko-Frauen oder als Architekten und Mönche. Hier steht keiner im Mittelpunkt, jeder ist gleich wichtig. Franck Ollu als musikalischer Leiter ist dabei szenisch genauso eingebunden. Vielseitig ist auch die Klangvielfalt, die mit herkömmlichen Instrumenten und auch mit vielen sehr selten gespielten zu Gehör kommt.

Wobei zwei Personen aus der Rolle fallen. Zum einen der Bariton Holger Falk und noch viel mehr der Schauspieler David Bennent, der seine vielen Texte mit Präzision und starkem Ausdruck spricht.

Das Stück ist eine kurzweilige und fesselnde Reise durch Orte, Zeiten und Landschaften. Diese haben auch einen großen Anteil im Œuvre des Malers Nicolas Poussin, der beispielsweise schon auf seine Serie der „Vier Jahreszeiten“ religiöse und ethische Grundfragen übertrug. Goebbels spannt diesen Ansatz hier kunstvoll weiter und fächert dem Zuschauer einen fantastischen Bilderbogen zur freien Interpretation auf.

Markus Gründig, Mai 13

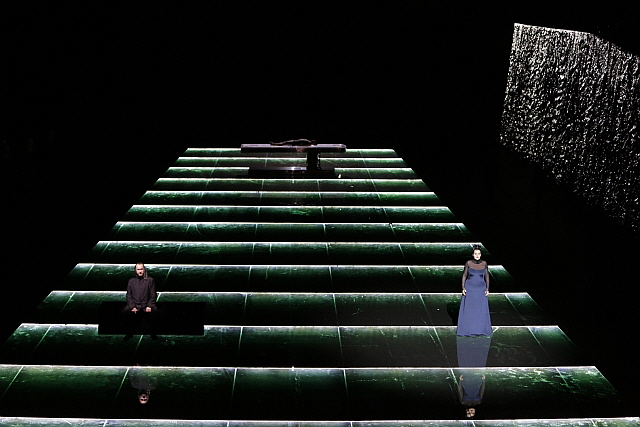

Tristan und Isolde

Oper Bonn

Besuchte Vorstellung: 28. April 13 (Premiere)

„Ob umstrahl von Licht und Glanze,

Unsere Heimat ist nicht hier!”

Mathilde Wesendonck

Im Wagnerjahr 2013 wagnert es allerorten. Auch Bonn ehrt den Musiker, dessen 200. Geburtstag dieses Jahr gedacht wird, mit einer Neuinszenierung seiner Oper „Tristan und Isolde“. Für die Regie wurde die gebürtige Bulgarin Vera Nemirova verpflichtet, die zu Beginn von Klaus Weises Intendanz am Theater Bonn die Eröffnungspremiere von Verdis „Macbeth“ inszenierte (in der Spielzeit 2003/04) und danach Gounods „Faust“ und Donizettis „L’elisir d’amore“. Als Wagner-Spezialistin erregte sie mit ihrer „Der Ring des Nibelungen“ Inszenierung an der Oper Frankfurt über die Grenzen Deutschlands hinaus große Aufmerksamkeit (in Frankfurt gab sie zuvor 2007 mit „Tannhäuser“ ihr Wagner-Debüt, die Produktion wird am 19. Oktober 2013 wiederaufgenommen).

Für das Liebesdrama „Tristan und Isolde“ richtet Nemirova den Blick noch radikaler auf das Protagonistenpaar, als es ohnehin üblich ist. Von mittelalterlichen Bezug keine Spur, auch nicht von Schiffen oder Burgen. Dafür ein düsterer, weltfremder Einheitsraum, in dem das Paar wie gefangen ist. Im ersten Aufzug taucht hinter kleinen Fenstern (die allenfalls an Luken von einer Galeere oder einer Gefängniszellentür erinnern) das Volk auf (Choreinstudierung: Sibylle Wagner), in der Bühnenmitte befindet sich ein heruntergekommenes, einfaches Krankenbett (das auch in den folgenden Akten Bühnenbildbestandteil ist). Von vergangenen kriegerischen Auseinandersetzungen zeugen noch Bruchstücke von Betonplatten, die verstreut im Raum liegen (und später am Himmel schweben). An der linken Seite scheint es, als habe eine Bombe in die Wand eingeschlagen. Gleichwohl wird dieses zerfetzte Loch glamourös ausgeleuchtet, quasi als Zeichen des Sieges über den Feind (später ziert die linke Wand zwei Tierfratzen). Hoch oben schwebt eine überdimensionale, mit Edelsteinen besetzte Brosche. Am Ende des ersten Aufzugs fährt sie erleuchtet kurz nach unten, Bild für das scheinbar gefundene Liebesglück. Im zweiten Aufzug fährt dann aus dem hinteren Bühnenbereich ein großer Glaskubus hervor, der sich als zunächst noch leeres Gewächshaus entpuppt und das zentrale Thema von Nemirovas Regieansatz darstellt. In dessen Mitte steht erneut das einfache Bett, umgeben von auf dem Boden stehenden Kerzen und einem vertrockneten kleinen Baum, auf dessen Äste lauter Liebesbriefe aufgespießt wurden (solche flattern zum Ende dann über Isolde (Anspielung auf die umfangreiche Korrespondenz zwischen Wagner und Wesendonck). Zur nur angedeuteten romantischen Liebesnacht leuchtet kurz ein Sternenhimmel auf.

Oper Bonn

Tristan (Robert Gambill), Isolde (Dara Hobbs)

© Thilo Beu

Die Welt von Tristan und Isolde ist in Bonn zwar auf ein Gewächshaus reduziert (Bühnenbild und Kostüme: Klaus W. Noack), immerhin auf ein recht großes. Und diese Umsetzung ist eigentlich ganz nahe liegend und genial. Schließlich entsprang die Oper ja dem unmöglichen Liebesverhältnis zwischen den jeweils verheirateten Richard Wagner und Mathilde Wesendonck. Ein von ihr verfasstes Gedicht trägt den Titel „Im Treibhaus“ und es wurde, mit weiteren, von Wagnern vertont (im Programmheft ist es gleich auf Seite 3 abgedruckt). Der Zyklus ist unter dem Titel „Wesendonck-Lieder“ in die Musikgeschichte eingegangen (die Festspiele Zürich stehen diesen Sommer unter dem Motto „Treibhaus Wagner“). Die beiden Vertonungen von „Im Treibhaus“ und „Träume“ wurden von Wagner als Vorstufen zu „Tristan und Isolde“ bezeichnet. Von daher passt das „Treibhaus“, drückt es doch auch einen unwirklichen Lebensraum aus, mit keinen realen Verhältnissen vergleichbar. In diesem unwirklichen Raum ist das Liebespaar gefangen, umgeben von einer dunklen, öden Welt.

Im dritten Aufzug, quasi auf der Burg Tristans, ist das Treibhaus dann auch mit vielen grünen Pflanzen bestückt, die von Kurwenal (komödiantisch und voll vokaler Stärke: Mark Morouse) liebevoll gepflegt werden. Bei der Konzentration auf die innere Liebeswelt bedingt dieser Regieansatz, trotz regen Einsatz der Drehbühne und allerhand Regieeinfälle, allerdings auch eine Reduktion des Geschehens. Für den Zaubertrunk reicht eine profane 1,5-Liter Wasserflasche aus dem Supermarkt. Auch Tristans Verletzung ist nur innerer Art, äußerlich ist er nicht verwundet. So sprang er nach seinem Erwachen im dritten Aufzug gleich voll auf und zeigte sich recht vital. Kurwenal hegte und pflegte dann auch mehr die Pflanzen als sich um Tristan zu kümmern, warum auch. Robert Gambill gab den Tristan mit großer Hingabe, mit viel lyrischem Gespür und eleganten Gesangsbögen.

Das die innige Verbundenheit zwischen ihm und Isolde bei der Premiere nicht so ganz überzeugend wirkte, lag lediglich am Umstand, dass Dara Hobbs die Rolle gesundheitsbedingt nur spielen konnte, während die kurzfristig eingesprungene Sabine Hogreve vom Bühnenrand sang. Sie hatte damit die Premiere gerettet und bestach mit ihrer kraftvollen Höhe. Sehr angenehm auch die sympathische Brangäne der Daniela Denschlag, der auch stimmlich erhabene König Marke des Martin Tzonev und der eifrige Melot des Giorgos Kanaris.

Am Pult des Beethoven Orchester Bonn stand Generalmusikdirektor Stefan Blunier (auch bei ihm gibt es einen Bezug zur Oper Frankfurt: Er wird er in der kommenden Saison die Wiederaufnahme von Strauss´“Daphne“ leiten). Am Beginn ließ er sich viel Zeit. Einer Minute der Stille folgten die ersten zarten Takte des Tristanmotivs, die mit den lang gehaltenen Generalpausen besonders intensiv wirkten und einen spannungsvollen, wunderbarer Auftakt bildeten. Später nahm die dynamische Gestaltung kräftig zu, um im dritten Aufzug in einem furiosen Spiel zu münden. Ein subtiler Sehnsuchtsklang rückte durch die lautstarken expressiven Ausbrüche in den Hintergrund (leider waren bei letzteren auch die Sänger kaum noch zu hören).

“Tristan und Isolde“ war die letzte Opernpremiere unter der Intendanz von Klaus Weise (ihm folgt als neuer Generalintendant des Bonner Theaters Bernhard Helmich). Somit schließt Nemrova hier einen Bogen. Und zeigt, das erfüllte Liebe selbst im kleinem Raum kaum möglich ist. Großer Zuspruch für diese fesselnde Interpretation.

Markus Gründig, April 13

Don Carlo

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 13. April 13 (Wiederaufnahme-Premiere)

Sie ist in ihrer traditionellen Erzählweise von David McVicar und den prächtigen Kostümen von Brigitte Reiffenstuel ein Erfolgsgarant im Spielplan der Oper Frankfurt: Verdis große Oper „Don Carlo. Frei nach Schillers gleichnamigem Drama handelt sie vom Infanten und Freiheitskämpfer Don Carlo, der Elisabeth liebt, die Frau seines Vaters. Nun wurde diese Inszenierung zum dritten Mal an der Oper Frankfurt wiederaufgenommen, sicher nicht zum letzten Mal. Denn sie bietet große Oper. Nicht nur dank der effektvollen Musik Verdis und imposanten großen Chorszenen: Zu sehen gibt es eine ungeheure Pracht an aufwendig gestalteten opulenten Kostümen, nicht nur glanzvolle Kleider für die Damen, auch die Gewänder für die Soldaten und selbst für die Kinder begeistern. Wo bekommt man derart heute noch geboten?! Zudem bestechen die szenischen Optiken mit eindrucksvollen Bildern (Bühnenbild: Robert Jones). Bei der wandelbaren Einheitsbühne kommen die unterschiedlichen Handlungsorte mit wenigen Mitteln eindrucksvoll zur Geltung (wie zum Beispiel mit einem großen brennenden Kreuz). Es wird viel für Aug und Ohr geboten. Auch und gerade in dieser Wiederaufnahmeserie (Abweichungen bei einzelnen Rollen nicht ausgeschlossen).

Schon in der Titelrolle bestach Ensemblemitglied Alfred Kim mit berauschender tenoraler Strahlkraft (der Spezialist für italienische Partien wird im Juni auch die Partie des Henri in der Neuproduktion von Verdis „Die sizilianische Vesper“ gestalten). Für die vier weiteren Hauptrollen wurden ausgezeichnete Gäste verpflichtet. Die italienische Sopranistin Serena Farnocchia ist bei dieser Wiederaufnahmeserie erstmals an der Oper Frankfurt zu erleben. Sie gibt, auch dies erstmals, die Elisabeth. Anmutig und erhaben betörte sie mit lyrischer Emphase und sicherer Höhe. Die an der Dresdner Semperoper engagierte amerikanische Mezzosopranistin Tichina Vaughn verkörperte die Prinzessin Eboli mit großer Spielleidenschaft und viel Glut in der Stimme. Auch erstmals zu Gast an der Oper Frankfurt ist der Italiener Giorgio Giuseppini, der den Philipp II. mit Stolz und Würde darstellte. Am profiliertesten zeigte sich der griechische Bariton Tassis Christoyannis als Rodigo (Marquis von Posa), der diese Rolle schon bei seinem Debüt in der Saison 2009/2010 verkörperte. Für seine noble Stimmführung erhielt er den meisten Publikumszuspruch. Bei den weiteren Rollen überzeugte Magnús Baldvinsson als blinder Großinquisitor am meisten (daneben Graf von Lerma: Simon Bode; Tebaldo: Nina Tarandek; Ein Mönch: Kihwan Sim; Stimme von oben: Elizabeth Reiter).

Herausragend zeigte sich der Chor (mit Extra-Chor, beide einstudiert von Felix Lemke), der mit vielen virtuosen Attacken für große Momente sorgte. Der gebürtige Italienische Dirigent Caro Montanaro leitete das Frankfurter Opern- und Museumsorchester und sorgte für einen wuchtigen und äußerst dramatischen Klangteppich. Großer Publikumszuspruch für diesen Opernklassiker.

Markus Gründig, April 13

Die Hochzeit des Figaro

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 4. April 13

„Wie beim ersten Mal“

In der romantischen Komödie „Wie beim ersten Mal“ von 2012 sorgt sich Kay (gespielt von Meryl Streep) um das Liebesleben mit ihrem Arnold (gespielt von Tommy Lee Jones), mit dem sie seit 31 Jahren verheiratet ist. Frischen Wind in das Liebesleben bringen will auch Gräfin Almaviva in Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“. Allerdings ist ihr Gatte kein störrischer, sich nach Ruhe sehnender Mann, sondern ein liebestoller Draufgänger. Der Gräfin Pech ist nur, dass sich ihr Mann in ihre Zofe verliebt hat. Doch braucht das Paar keinen Psychiater wie Kay und Arnold, um am Ende wieder zueinander zu finden.

„Die Hochzeit des Figaro“ in der Inszenierung von Guillaume Bernardi hatte im Februar 2007 Premiere. Die aktuelle Wiederaufnahmeserie begann im Dezember 2012. Dass jetzt über die letzte Vorstellung dieser Serie berichtet wird, hat einen besonderen Grund. Nicht etwa, weil es sich um eine Zusatzvorstellung handelte, die wegen der großen Nachfrage in das Programm aufgenommen wurde. Besonderheit war, dass die gefeierte Sopranistin Annette Dasch für diese Vorstellung die Rolle der Gräfin übernommen hatte, während ihr Ehemann Daniel Schmutzhard die Rolle des Grafen verkörperte.

Seit 2011 leben die beiden im Frankfurter Stadtteil Bockenheim und haben sich Zeitungsberichten zufolge hier auch bestens eingelebt. Umso schöner, dass die international erfolgreiche Sopranistin (für Furore sorgte im Dezember 2012 ihr kurzfristiges Einspringen als Elsa [„Lohengrin“] zur Saisoneröffnung der Mailänder Scala) sich zu diesem Engagement bereit erklärte, obwohl sie zwei Tage nach dieser Vorstellung wieder an der Deutschen Oper in Mozarts „La Finta giardiniera“ die Rolle der Marchesa Violante Onesti verkörpern wird und im Mai die Donna Elvira („Don GiovannI“) an der Bayerischen Staatsoper. Ja und im Sommer gibt sie bei den Bayreuther Festspielen zum vierten Mal in Folge die Elsa (in „Lohengrin“). Also kein Wunder, dass die Sondervorstellung in der Oper Frankfurt komplett ausverkauft war, zumal Dasch mit der Rolle der Gräfin auch an der New Yorker Metropolitan Opera debütierte und mit ihrer eigenen Sendung auf 3sat und ZDFkultur eine große Medienpräsenz hat. Schon mit ihrer ersten Arie „Porgi, amor, qualche ristor“ zu Beginn des 2. Aktes bestach Annette Dasch mit einer innigen Ausstrahlung, Eleganz und Herzenswärme. Berührend und ergreifend dann auch ihr farbreiches „E Susanna non vien“ im dritten Akt, mit einer engelsgleichen Stimme vorgetragen. Daniel Schmutzhard als ihr Gatte zeigte nicht nur schauspielerisch als eifrig der Zofe Susanna Nachstellender seine starke Seite, sondern bestach auch stimmlich, wie mit dem edel vorgetragenen „Hai giá vinta la causa!“.

Kaum zu glauben, dass der Bassbariton Kihwan Sim erst seit dieser Saison Ensemblemitglied ist (zuvor war er Mitglied des Opernstudios). Stimmlich ausgereift klingend und mit kraftvoller nobler Stimme verkörperte er einen sympathischen und starken Figaro.

Schöne lyrische Emphase boten auch Anna Ryberg (Susanna) und Nina Tarandek in der Hosenrolle des liebeskranken Pagen Cherubino (mit einem anrührenden „Voi Che Sapete“).

Zu diesem Quintett fügten sich die weiteren Sänger bestens ein (Marzelline: Katharina Magiera, Bartolo: Thorsten Grümbel, Antonio: Franz Mayer, Barbarina: Kateryna Kasper, Basilio / Don Curzio: Michael McCown).

Sehr sängerfreundlich spielte das Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter der Leitung von Kapellmeister Hartmut Keil. Virtuose Spielereien fügte Simone di Felice am Hammerklavier bei, wie sich auch der von Michael Clark einstudierte Chor der Oper Frankfurt mit großer Spielfreude einbrachte.

Die halbabstrakte, mit dem Theater im Theater spielende Inszenierung (Bühnenbild: Moritz Nitsche) bietet sowohl ernste wie überzogen heitere Bilder. Die historisch anmutenden Kostüme von Peter DeFreitas fügen sich hierin belebend und stimmig ein, so dass die Inszenierung bestens für ein breites Publikum geeignet ist (die besprochene Vorstellung war immerhin die 55. Vorstellung dieser Inszenierung).

Der tolle Tag, wie die Oper im Untertitel lautet, ist auch für das Publikum dank der schönen Stimmen und der großartigen schauspielerischen Leistung ein toller Tag.

Das bunt gemischte Publikum zeigte einhellige Begeisterung, auch bereits mit viel Beifall zwischendurch.

Markus Gründig, April 13

Lohengrin

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 29. März 13 (Wiederaufnahme-Premiere)

Alle Alltagssorgen vergessen, eintauchen in eine Welt der Romantik, endlich dem Traumprinzen begegnen, nach dem sich so lange gesehnt wurde. Diese Wünsche tragen viele, jetzt und immerdar. Und manchmal kommt er tatsächlich. Oder ist es doch nur wieder ein Traum, wie eine romantische Liebesgeschichte aus der Traumfabrik Hollywood? In der Interpretation von Richard Wagners Oper „Lohengrin“ des Regisseurs Jens Daniel Herzog wurden derartige Sehnsuchtsprojektionen und –räume zum stilbildenden Mittel seiner Inszenierung an der Oper Frankfurt. Sie hatte im Mai 2009 Premiere und wurde jetzt, im Wagnerjahr 2013 (200. Geburtstag) zum ersten Mal wiederaufgenommen.

Die in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts in Antwerpen liegende Handlung hat Herzog, der seit 2011 Intendant der Oper Dortmund ist, in die Gegenwart gesetzt. Von einer Aue am Ufer der Schelde bei Antwerpen, von Stufen zur Münsterpforte und von der Burg von Antwerpen gibt es keine Spur. Vielmehr bildet einzig ein großzügiger und etwas betuchter Kinosaal den äußeren Rahmen für Wagners romantische Oper. Der von Mathis Neidhardt entworfene Saal, holzgetäfelt, mit geschwungener Empore und an den Art Deco angelehnter Deckenlampe zeigt sich die drei Akte über durchaus als wandlungsfähig. Was nicht nur mit den flexiblen Stuhlreihen zu tun hat, sondern insbesondere mit der subtilen Ausleuchtung von Olaf Winter. Die großen Volksszenen sind ebenso möglich, wie intime Momente (wie die Hochzeitsnacht von Elsa und Lohengrin, die abstrahiert dann allerdings auf einem Gelage von Jacken stattfindet, statt in einem richtigen Bett).

Oper Frankfurt

Elsa von Brabant (Camilla Nylund), sowie im Hintergrund Chor und Extra-Chor der Oper Frankfurt

© Wolfgang Runkel

Manch dem modernen Regietheater mit Unverständnis begegnendem Besucher wird diese Umsetzung trotzt ihrer Stringenz irritieren. Bei der besuchten Wiederaufnahmepremiere waren nach der zweiten Pause dann auch ein paar Plätze frei. Die Vorstellung war nahezu ausverkauft und neben der inszenatorischen Sicht gibt es ja auch noch die Sänger und das Orchester und diese fesselten vom legendären Vorspiel bis zum Finale auf hohem Niveau.

Dabei gab es bei der Wiederaufnahmepremiere noch eine kurzfristige Umbesetzung. Für die erkrankte Tanja Ariane Baumgartner sprang als Ortrud kurzfristig Michaela Schuster ein (die derzeit die Kundry in Wagners „Parzifal“ bei den Salzburger Osterfestspielen unter der Musikalischen Leitung von Christian Thielemann singt). Schuster ist dem Frankfurter Publikum seit vielen Jahren bekannt und beliebt (als Florinda in Schuberts „Fierrabras“, Preziosilla in Verdis „La Forza del Destino“, Eboli in Verdis „Don Carlo“ und als Caesonia in der Welturaufführung von Detlef Glanerts „Caligula“). Die Rolle der dämonischen Ortrud, die sie bereits am Badischen Staatstheater Karlsruhe, an der Bayerische Staatsoper, an der Norske Opera Oslo und an der Lyric Opera Chicago verkörperte, spielte sie souverän, als wäre sie von Anfang an bei den Proben dabei gewesen. Seien es die sanften Annäherungen an ihren Gemahl Friedrich von Telramund oder die vernichtenden Blicke von der Empore auf Lohengrin und ihre Feindin Elsa, Schuster bot große Präsenz und Autorität. Nicht nur schauspielerisch, auch ihr dramatischer Mezzosopran hatte die nötige kraftvolle dunkle Färbung, die für diese Rolle benötigt wird. Als der Mann an ihrer Seite zeigte sich Robert Hayward als Friedrich von Telramund mit großem schauspielerischen Einsatz und klanglicher Stärke.

Oper Frankfurt

unten halbrechts sitzend v.l.n.r. Gottfried (David Press in dunkelblauem Pullunder) und Elsa (Camilla Nylund; in hellblauer Strickjacke), rechts stehend Heerrufer (Daniel Schmutzhard; in grauem Kittel mit Mütze) sowie Chor und Extra-Chor der Oper Frankfurt sowie Mitglieder des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters

© Wolfgang Runkel

In der Titelrolle ist bei dieser Wiederaufnahmeserie erneut Michael König zu erleben, der sie bereits bei der Premierenserie in 2009 innehatte. Von der Regie wurde er all seinem sphärischen Zauber befreit. Hier ist er ein barfüßig auftretender gestandener Rohling mit Dreitagebart, ganz irdisch und bodenständig. Er sang mit lyrischer Substanz und bot gleichzeitig ein großes Maß an heldischem Volumen. Hierzu passte die traumselige Elsa von Brabant der Camilla Nylund vorzüglich. Innig und klangvoll erklangen subtil entrückte Töne. Den stärksten Eindruck machte der Bass des Falck Struckmann in der Rolle des Königs. Mit nobler Größe zeigte er eine immense stimmliche Präsenz. Von der Regie zum trinkfreudigen Hausmeister des Kinos degradiert wurde der Heerrufer des Königs, den der Bariton Daniel Schmutzhard mit Schnauzer und im grauen Kittel (Kostüme Mathis Neidhardt) leidenschaftlich und sympathisch ausfüllte. Schließlich ist ein Hausmeister in praktischen Dingen mitunter die wichtigste Person im ganzen Haus. So ertönten Schmutzhards Rufe dann auch voller Glanz und mit großer Strahlkraft.

Lohengrin ist auch eine große Choroper. Da es eine wagnerische Männerwelt ist, sind es vor allem die Männer des von Matthias Köhler einstudierten Chores und des Extrachores, die eine magische Stimmung heraufbeschwörten und große Opergefühle boten.

Für diese Wiederaufnahmeserie ist auch der Musikalische Leiter der Premierenserie, Bertrand de Billy, zurückgekehrt. Er wird ab 2013/14 Erster Gastdirigent des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters sein. Das Orchester spielte unter seiner Leitung voller blühender Leidenschaft, sorgsam balanciert, farbenreich und mit klanglicher Ausgewogenheit.

Schon bald ist in Frankfurt eine weitere Wagner-Oper zu hören. Im Mai 2013 wird Wagners Frühwerk „Rienzi – Der Letzte der Tribunen“ in zwei konzertanten Aufführungen in der Alten Oper gegeben).

Markus Gründig, März 13

Eugen Onegin

Staatstheater Mainz

Besuchte Vorstellung: 23. März 13 (Premiere)

“Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort” (Franz Kafka)

Die Zeiten werden immer unruhiger, die Menschen sind immer gehetzter und ohne Orientierung. Die Mobilität nimmt ständig zu, die wenigsten haben einen Platz, an dem sie fest verankert sind. Dies trifft nicht nur auf die Gegenwart zu. Auch schon zu Zeiten ohne Autobahnen, ohne Flugzeuge und ohne Fernsehen und Internet gab es Menschen, die ruhelos umherirrten, die ständig auf der Suche waren, ohne jemals irgendwo anzukommen. Zu Ihnen zählt auch Alexander Puschkins Romanfigur Eugen Onegin, die Puschkin 31-jährig zu Beginn der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts schuf. Sie diente Pjotr Iljitsch Tschaikowsky zur Vorlage seiner gleichnamigen Oper, die 1879 in Moskau uraufgeführt wurde, nach anfänglicher zurückhaltender Resonanz schon bald zu einem Standardwerk des russischen Repertoires wurde und sich auch hierzulande großer Popularität erfreut. Im Rhein-Main-Gebiet wurde sie zuletzt 2003 von Siegfried Schoenbohm am Staatstheater Wiesbaden inszeniert. An der Oper Frankfurt gab es zuletzt Neuinszenierungen von Rosamund Gilmore (1998) und von Alfred Kirchner (1984).

Am Staatstheater Mainz zeichnet für die Neuinszenierung Johannes Erath verantwortlich (der dem Frankfurter Publikum durch seine Inszenierungen von Eötvös’ „Angels in America“, Verdis „Otello“ und zuletzt Händels „Giulio Cesare“ bekannt ist).

Die handlungsarme Oper, die Tschaikowsky nicht ohne Grund als „Lyrische Szenen“ titulierte, bietet seelisch emotionale Situationsbeschreibungen satt. Sie ist frei von Exotik, komplizierter Handlung oder Intrige.

Staatstheater Mainz

Tatjana (Tatjana Charalgina), Eugen Onegin (Heikki Kilpeläinen)

© Martina Pipprich ~ martina-pipprich.de

Johannes Erath verbindet in seiner gelungenen Inszenierung das Gefühlsleben der Figuren mit dem Thema Orientierungs- und Ruhelosigkeit. Beides spiegelt sich im schlichten wie einnehmenden Bühnenbild von Katrin Connan wider, das von Anfang an einsehbar ist. Im seitlich offenen Bühnenraum ist der Bühnenboden stark abgesenkt, im Hintergrund eine schachbrettähnliche Wand aufgestellt, an der ein Arbeiter einzelne Felder mit weißen Tüchern abdeckt. Jedes Feld kann für einen Menschen stehen, für Vergänglichkeit und Wandel.

Ein Schuss ist zu hören und auf einem Steg hoch oben erscheint Eugen Onegin, fassungs- und sprachlos. Erath erzählt die Geschichte Onegins quasi als Rückblende.

Erst dann setzt die Musik ein und ganz langsam wird der Bühnenboden hochgefahren. Die sich darauf befindlichen acht variablen Bänke mit Rückenlehnen (und einem Gepäckständer) stellen einen Wagon eines Zuges dar: Das Larinische Gut als Ort der Reise und Ruhelosigkeit. Auf die Rückwand, die teilweise das schwarz-weiss-Portrait eines Mannes mit zersaustem Haar erkennen lässt (der junge Puschkin?), werden jetzt Landschaftsbilder projiziert.

In der Mitte der Rückwand befindet sich ein Fotoautomat, wie er an ruhelosen Orten wie einem Bahnhof vorgefunden wird. Ihm entspringt die ruhelose und feierfreudige Gesellschaft der oberen Zehntausend.

Es dominiert eine strenge Schwarz-Weiss Ästethik, die unterschiedlich aufgefasst werden kann. Die Gäste auf den Festen tragen weiße Kleidung (Kostüme: Noëlle Blancpain), sie leben, aber wie lebendige Tote. Später tragen sie Trauer-Schwarz, der dann projizierte Zug fährt nun in die entgegen gesetzte Richtung (erneut ohne irgendwo anzukommen) und im weißen Anzug erscheint später dann auch der Geist Lenskis.

Viel Bühnentechnik kommt zum Einsatz, dennoch herrscht eine passende ruhige Gesamtatmosphäre. Ein paar bunte Partylampen (für das Fest auf dem Gut) und drei luxuriöse Kronleuchter (für den Festsaal im Stadtpalais des Fürsten Gremin in St. Petersburg) reichen, um den kargen Raum stimmungsvoll einzurichten (Licht: Alexander Dölling). Szenischer Höhepunkt ist das Ende der Briefszene, bei der Tatjana wie ein Superstar im Lichtkegel auf dem vorgeschobenen Fotoautomat steht.

Als diese begeistert die gebürtige russische Sopranistin Tatjana Charalgina, die mit intensiver Darstellung, expansiver Kraft und zartester Pianokultur für sich einnimmt. Die Rolle der einsamen, verträumten und sich in Bücher verflüchtenden Tatjana verkörpert sie glaubhaft. Der gebürtige Finne Heikki Kilpeläinen gibt den Eugen Onegin als erhabenen und unnahbaren Großstadtintellektuellen, der am Ende erkennen muss, dass Küsse umgesetzt und nicht geschrieben sein wollen. Seine kräftige Baritonstimme ist dabei farbenreich: Bissige Härte wie zerbrochene Lebenskraft spiegeln sich in ihr. Thorsten Büttner gibt den schwärmerischen Poeten Lenskij mit großen Posen und tenoraler Strahlkraft. Eindruck macht auch José Gallisa als Fürst Gremin, mit nobler, profunder Stimme.

Die kleineren Rollen fügen sich harmonisch ein. Die Larina der Patricia Roach, die Olga der Sanja Anastasia, die Filipjewna der Katherine Marriott, sowie der Triquet/Guillot des Kammersängers Jürgen Rust und der Saretzkij/Hauptmann des Dietrich Greve.

Überaus affektreich geben sich der Chor und das Philharmonische Orchester des Staatstheater Mainz. Der von Sebastian Haernandez-Laverny einstudierte Chor präsentiert sich extrem kraftvoll, wie auch das unter der Leitung des Ersten Kapellmeisters Florian Csizmadia spielende Philharmonische Orchester nicht nur die lyrische Beseeltheit offen legt, sondern auch voller Spielfreude die exaltierten Klangwuchten Tschaikowskys lautstark offen legt, mit einer gewissen Neigung zu einem Dauer-Espressivo. Csizmadia hat, wie er auch im Programmheft ausführt, Änderungen an der „traditionellen“ Fassung vorgenommen und sich mehr an der Erstfassung von 1880 orientiert (er verzichtet beispielsweise auf die Gruppentanzszenen während Gremins Soirée im dritten Akt).

Großer Applaus für diese zeitlose Inszenierung mit viel emotionaler Tiefe (und ein paar nicht verständliche Buhrufe).

Markus Gründig, März 13

Idomeneo

Oper Frankfurt

Besuchte Vorstellung: 21. März 13

Die Oper „Idomeneo“ ist in weiten Kreisen der Bevölkerung unbekannt. Erst recht, dass sie vom Genie Wolfgang Amadeus Mozart stammt. Dabei hat er sie ganz besonders wertgeschätzt. Sie entstand als Auftragswerk für den Münchner Karneval. Mozart komponierte die Musik in nur drei Monaten (November 1780 bis Januar 1781). Für weitere Aufführungen wurden weitere Fassungen geschrieben. Allerdings gibt es keine finale Schlussfassung.

„Idomeneo“ teilt ihr Schicksal mit Mozarts Spätwerk „Titus“, das hinsichtlich der Aufführungshäufigkeit ebenfalls stark seinen populären Opern (allen voran der „Zauberflöte“) hinterherhinkt. Dennoch erscheint sie regelmäßig auf den Spielplänen. 2006 sorgte eine Wiederaufnahme einer Neuenfells-Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin gar für internationales Aufsehen und zur Absetzung der Produktion (aus Angst vor islamistischen Anfeindungen).

Mozarts bis dahin reichstes dramatisches Meisterwerk zählt formal noch zur im 17. und 18. Jahrhundert gängigen Opera seria, gilt aber als Vorläufer des durchkomponierten Musikdramas und weist eher zur französischen Oper. Im Gegensatz zur Opera buffa, geht es bei der Opera seria um einen ernsteren Inhalt, meist um eine antik-mythologische oder historische Handlung. Extreme äußere Geschehnisse (wie Schiffbrüche, Erdbeben oder Feuerregen) spiegeln sich bei den handelnden Personen in großen Gefühlen (wie Zorn, Rache, Wahnsinn etc.) wider.

In Frankfurt wurde „Idomeneo“ zuletzt 1996 von Johannes Schütz und Reinhild Hoffmann inszeniert. Dabei kam die Münchener Fassung mit den oft gestrichenen Ballettmusiken zur Aufführung. Für die aktuelle Neuinszenierung verpflichtet die Oper Frankfurt den jungen Regisseur Jan Philipp Gloger. Er ist nicht nur bereits Leitender Schauspielregisseur am Staatstheater Mainz (seine dortige „Winterreise“-Inszenierung erhielt eine Nominierung zum Berliner Theatertreffen 2012), er bestand im vergangenen Sommer sogar die Bayreuther „Feuertaufe“. Dort durfte er Wagners „Der fliegende Holländer“ inszenieren. „Idomeneo“ ist erst seine vierte Opernregie und er gab damit sein Debüt an der Oper Frankfurt.

Mozarts nicht leicht zu vermittelndes Dramma per musica hat er mit großer Sorgfalt und vielen Ideen in ein schlichtes, ansprechend modernes Gewand gepackt. Er erzählt die Geschichte von der Opferung des Sohnes durch den Vater abwechslungsreich, plausibel und spannend. Dabei geht er mitunter über das Libretto hinaus. Dies stets im Bemühen, die Handlung und die Motive der Protagonisten verständlich zu machen.

Oper Frankfurt

Ilia (Juanita Lascarro), Idamante (Martin Mitterrutzner), Idomeneo (Roberto Saccà), Elettra (Elza van den Heever), Neptun (Olaf Reinecke)

© Barbara Aumüller ~ szenenfoto.de

So setzt die Handlung schon mit der Ouvertüre ein. Idomeneo erscheint, gefolgt von seinem Vertrauten Arbace. Dabei ist Idomeneo kein strahlender König, sondern ein von Anfang an Gebrochener (das der ihn verkörpernde Robert Saccà an einer Krücke geht ist allerdings kein Regieeinfall, sondern durch einen Sehnenriss bedingt), schließlich hat er nicht nur gerade den Trojanischen Krieg für sich entschieden, sondern ist dank Neptuns Hilfe gerade einem fürchterlichen Seesturm entkommen. Bilder der Vergangenheit begleiten ihn, wie die Soldaten im Kampfanzug eines Überfallkomandos, die ihn scheinbar in die Enge treiben wollen.

Die Einheitsbühne von Franziska Bornkamm zeigt dazu einen kahlen Raum. Er hat eine gewisse Klasse durch seine breite Rückwand, ist aber nicht sehr hoch. Eine gewisse klaustrophobische Grundsituation ist damit allgegenwärtig, sind doch alle vier Hauptpersonen Gefangene ihrer Gefühle im goldenen kretischen Königspalast. Inmitten der Rückwand befindet sich eine Tür, dessen beide Flügel sich wie von Geisterhand öffnen und schließen. Hier ist während der Ouvertüre im Hintergrund mit stimmungsvollem weißen Rauch im Dunkeln ein letzter Kampf des Trojanischen Kriegs zu sehen, sowie die an einem sterbenden Soldaten um ihren Vater und ihre Brüder weinende trojanische Prinzessin Ilia. Nach vorne getreten beginnt sie dann ihr erstes großes Trauer-Rezitativ, das in die schöne Arie „Padre, germani, addio“ übergeht. Derartige kleine Verständnisbilder gibt es in Glogers Inszenierung viele zu entdecken, vorausgesetzt, man kennt die Grundzüge der Oper. Weiter ging Gloger auch bezüglich des Verhältnisses zwischen Idomeneo und seiner Schwiegertochter in spe, Ilia. Das macht durchaus Sinn. Denn der König hat seine Position nicht nur durch Wohlverhalten erworben. Sein Weg weist manch dunkle Seite auf und er ist kein Unschuldslamm. Einer, der gewohnt ist, sich das zu nehmen was er haben will, wird auch vor einer attraktiven Prinzessin nicht haltmachen.